▩ APPROACHES - DRAFTS & STUBS ➔ ▩ about::power - Reflexion Methoden und ästhetische Mittel

◈ Masterthesis 0.9

Type: Document

Identifier:

masterthesis-aboupowerLonger Description or Text-Content

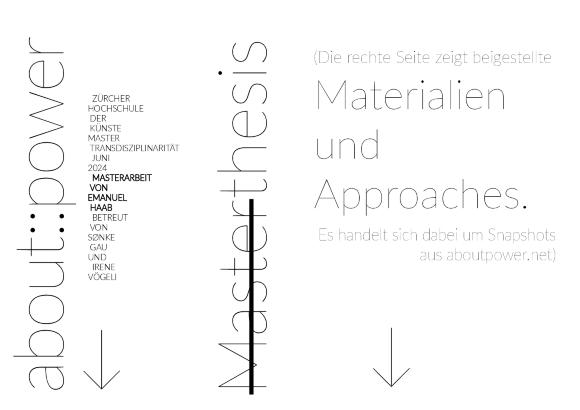

Ein Chorus aus verschiedenen Stimmen begleiten diesen Text. Ich weiss nicht immer, woher sie kommen. Meine Gedanken sind mein, weil ich sie denke, nicht weil ich sie erschaffen hätte. Wo ich einzelne Stimmen benennen kann, da referenziere ich sie in Form von Snapshot aus aboutpower.net. Dies geschieht auf der rechten Seite – entweder unmittelbar neben dem Text, oder in einem Verzeichnis, am Ende des Dokuments.

Die online Inhalte auf aboutpower.net entwickeln sich derweil kontinuierlich weiter.

-

Einleitung

Ich habe das Projekt rund um eine digitale Plattform aufgebaut, die ursprünglich eine Open-Source-Software für digitale Archive darstellt. Die Software zeichnet sich dadurch aus, dass sie ultraflexibel ist, was die angelegten Datenstrukturen angeht und konsequent relational funktioniert.

Archive wurden in den letzten Jahrzehnten überaus intensiv diskutiert. Das Archiv steht wie keine andere Infrastruktur für Wissen, aber auch für die Verwobenheit von Wissen mit Macht und Herrschaft.

Indem ich eine Archivstruktur zum Ausgangsmaterial bestimmte, wollte ich dem Umstand Rechnung tragen, dass es kein Denken über Macht gibt, das sich seinen Gegenstand als äusserlich vorstellen darf: Man ist immer mittendrin. Also fangen wir mittendrin an. Wir wollen Wissen über Machtformationen erlangen; wir starten mit einer Archivstruktur.

Mit dieser Entscheidung erhielten diese recht theoretischen Anfangsüberlegungen umgehend einen konkreten Gegenstand. Das Nachdenken und Experimentieren entlang der Frage, wie man diese Plattform, mit all dem Gepäck, dass sie mit sich brachte, destrukturieren könnte, war recht freudvoll. Es eröffnete mir eine spekulative, aber konkrete Ebene, um Fragen zu den Transmissionen und Verbindungen zwischen Wissensformen, Perspektivnahmen, Kategorisierungen, Konservierungen, Bezugnahmen, Subjektivierungen und eben Machtverhältnissen unterschiedlicher Art zu bearbeiten. Ich handelte mir damit aber auch „trouble“ in Form des Widerstands einer recht komplexen Materie ein: ein Dieses-Und-Nicht-Irgendeines, das fortan das Projekt mitbestimmte.

Dieses gerade angestimmte Motto des „staying with the trouble“ (Haraway 2016), übersetzte ich in eine pragmatische Haltung, mit der ich jedes neue Problem, dass sich aus der Grundkonzeption ergab, als neue Herausforderung zu begreifen versuchte und neugierig mit einem „mal sehen wie weit wir noch kommen“, selbst anging. Dies hatte zur Folge, dass sich die Ebenen des Projektes andauernd vervielfachten und ich immer neue Hüte aufhatte, zwischen denen es einigermassen anmutig zu wechseln galt.

Dabei ging ich so vor, dass ich mir immer wieder Vorgaben, Kriterien oder Herausforderungen stellte, die ich dann mit Designs, Konzepten, etc. zu erfüllen versuchte. Mehr zu dieser Vorgehensweise findet sich im Methodenteil.

Das technische und konzeptuelle Experimentieren mit der Archivplattform resultierte unter anderem in zwei neuen Strukturen, die die bestehende Archiv-Infrastruktur erweitern und umdeuten. Zum einen entwickelte ich den △◠○◡◇ Fabulationsmodus, als narratives Inter::face, welches als Gegengewicht zu Kategorien, Such- und Filterelementen das Archiv entlang narrativer Stränge erschliesst. Der Fabulationsmodus funktioniert dabei als Ökosystem, das verschiedenen Text- und Wissensformen einen Raum der Koexistenz bietet und sie über ◈ materiale Verbindungen miteinander in Resonanz bringt. Zum anderen habe ich das Konzept des Sammelns, das in der Software bereits angelegt war, „entführt‟, um es in ein situierendes (Haraway 1988) Modell zu überführen. Daraus entstand das Konzept der Ausgangspunkte und Ansätze (= ▩ Approaches). In about::power werden also keine Objekte gesammelt, sondern es werden Materialien um einen Ansatz herum versammelt. Approaches haben nicht nur einen Ausgangspunkt, sondern auch ein Ziel, einen Erkundungsvektor. So treten auch die Materialien als in einer spezifischen Gegebenheit, zwischen Ausgangspunkten und Interessen aufgespannte, in Erscheinung.

Eine meiner projektbezogenen Herausforderungen besteht darin, dass ich mich in der Position wiederfinde, einen Bezug zu Theorie zu haben, aber keine akademische Laufbahn. Dass about::power an einer Kunsthochschule seine heutige Form erhielt, hängt direkt mit meinem Begehren nach einem Rahmen für meine Beschäftigung mit Theorie und mit den Möglichkeiten, die sich dafür eröffneten, zusammen. Aus dieser Konstellation heraus, fühle ich mich oft unsicher in Bezug darauf, wie ich schreiben oder reden kann und was diese Äusserungen bedeuten können. Das schliesst Fragen ein, nicht nur nach meinem „Recht“ mit Theorie zu hantieren, sondern damit unmittelbar verbunden, auch nach meiner Position2 in Bezug auf die Machtformationen, die die Wissensproduktion im Allgemeinen bestimmen.

Wenn ich das Projekt vorstelle, merke ich oft, wie es beginnt (zu) wissenschaftlich zu klingen für Leute, die keine Akademiker*innen sind, und aufgrund des Anspruchs, Forschung zu betreiben, zu unwissenschaftlich für die andern. Erscheint das Projekt about::power Akademiker*innen teils verdächtig, weil es unwissenschaftlich daherkommt und doch etwas zu tun haben will mit Wissensproduktion, kann es für Menschen, die nicht aus der akademischen Welt kommen, aus den gleichen Gründen zu theoretisch und einschüchternd wirken. So oder so wirkt das dann eher abschreckend, was mich in eine recht unattraktive Position versetzt. Entsprechend sah ich anfangs beide Effekte als Mängel von about::power an. Mittlerweile betrachte ich sie auch als produktiv, weil dieser Widerspruch uns in die Spannungszentren der Machtformationen bringt, die die Wissensproduktion bestimmen. Man muss die Machtverhältnisse nicht suchen, sondern ist stets mittendrin. Die Herausforderung besteht vielleicht darin, die Positionen und Formationen, die man selbst erlebt, auf adäquate Art und Weise, mit anderen in Verbindung zu bringen.

Dieser Ort an dem sich about::power mit mir zusammen entwickelt, ist weder neutral noch lässt er sich überblicken: Theorie (zum Beispiel die des Habitus) ist hilfreich ihn zu verstehen, aber navigiert wird er auf Berührung. Instrumente entlehne ich unter anderem der therapeutischen Arbeit: Ich versuche meine Reaktionen auf das, was ich in solchen Momenten, zum Beispiel der Distanzierung, wahrnehme, analog zur (Gegen-)übertragung oder Transversalität, nicht unmittelbar auszuagieren, sondern meinen eigenen spezifischen Echoraum zu verstehen. Das kann heissen, es auszuhalten suspekt zu sein, trotz eines „geheimen‟ Begehrens, Autoritäten zu gefallen. Umgekehrt versuche ich, zu bemerken, wann die Positionierung des Projekts als ein forschendes Vorhaben, Menschen einschüchtert. Hier versuche ich dann abzutasten, welche Beziehungsweisen ich authentisch eingehen kann, die das Forschen entmystifizieren.

Meine These ist, dass diese Spannung angesichts einer Assemblage verschiedenartiger Krisen seit einigen Jahren rasant zunimmt.

An einem runden Tisch sitzen: die Amalgamierung neuer medialer Instrumente mit Techniken der Desinformation und der Relativierung jedes Standards für Wahrheit und Unwahrheit. Die Inquisition, die unter Zuhilfenahme des eigenen Habitus nach drei beliebigen Sätzen entscheiden kann, wer als Schwurbler*in jedes Recht auf Gehör verspielt hat. Die liberale Gewissheit, dass alles denkbar ist ausser alles was das Eigentum und die Institutionen, die es schützen relativiert, sowie ihre Partnerin, die Industrie der technischen Lösungen für soziale Probleme. Der konservative Reflex, die Krise mit Sittenpolitik zu beantworten. Sowie viele weitere dämonische Gestalten. Sie alle hauen den Tisch zu Brei.

Dann verlassen sie den Verhandlungsraum und zerren an den ohnehin schon straffen Gurten, die den dunklen Sack, in dem Erforschung und Aushandlung von Machtverhältnissen und Wissensformen stattfinden, auf dem Gepäckträger des Fortschritts festzurren.

Das tun sie jeden Tag aufs neue, denn ohne den Tisch wüssten sie nicht, wer sie sind und ausserdem besitzen sie alle Aktien des Möbelhauses.

Währenddessen sieht sich die Gemeinschaft des kohlenstoffbasierten Lebens auf der Erde und der Menschen im Besonderen mit einer beispiellosen, vielschichtigen, ungleich verteilten, sich beschleunigenden weltweiten Multikrise konfrontiert; mit einem desaströsen Spezialfall von „alles hängt zusammen“, der keine disziplinäre, regio-identitäre oder sonstige Kompartimentierung zulässt. Es gibt tatsächlich und spürbar kein ruhiges Hinterland mehr (das es wohl ohnehin immer nur als Hinterland der kolonialen Metropole und nicht der Kolonien gab). Es ist eine Situation, in der ich und viele andere sich keine Zukunft ohne eine radikale Veränderung der Machtverteilung vorstellen können, die unter anderem wegführt von kolonialen Kontinuitäten und Echos, weg von der absoluten Verfügungsgewalt in Form des Besitzes der wenigen über die planetare Materie, weg von … .… ….…

Eine solche, tiefgreifende Verschiebung der Machtverteilung ist schwer vorstellbar, ohne eine Veränderung der Wissensproduktion hin zu einem Zustand, in dem andere Interessen die Ausrichtung von Forschung bestimmen. Damit wäre/ist auch eine Bewegung verbunden hin zu einer anderen Wissenskultur, die mehr Subjekte hat und weniger Zielpublikum. Man könnte auch sagen: hin zu mehr response::abilität.

Das ist der Bezugsrahmen, von about::power in dem sich das Projekt ausrichtet. Aus diesem Grund ist die etwas verquere Positionierung von about::power vielleicht gerade richtig, da ihr Erkundungsvektor diesem Widerstand nicht von Beginn an ausweicht.

Das gesagt, ist natürlich nicht zu übersehen, dass meine Position, die ich weiter oben als eher prekär beschrieben habe, in vielerlei Hinsicht eine äusserst privilegierte ist. Mein Privileg zeigt sich nicht zuletzt in der Tatsache, dass ich diese Art von Projekt machen kann, dass ich also materiell-sozial3 überleben, und die Zeit für ein Projekt wie dieses aufbringen kann. Es zeigt sich natürlich auch in der Art und Weise, wie ich mich mit diesem Projekt zum gesamten Thema Macht positioniere, zum Beispiel in der Mittelbarkeit, die mir zur Verfügung steht. Ich habe mich gefragt, wie sehr diese Umstände sowie der künstlerisch-akademische Rahmen mit seinem Schwerpunkt auf ästhetischer Reflexion, mich dazu bewegt haben, diese Archivstruktur ins Zentrum zu stellen.

Allerdings komme ich gerade aus der Reflexion meiner Privilegien umso mehr zum Schluss, dass es zentral ist, Fragen zu stellen, ohne die Antworten durch die Fragen vorwegzunehmen. Mein Ansatz hierfür ist der Versuch, meine eigenen Fragestellungen und Approaches zwar weiterzuverfolgen, sie jedoch zu dezentrieren und mich auf den Aspekt der Infrastruktur zu konzentrieren.

Ich hoffe, dass das aus der vorliegenden Arbeit klar werden wird, möchte es hier aber doch noch einmal betonen: about::power bewohnt keinen idealen Raum und wird auch nie einen solchen herstellen. about::power verstehe ich als einen Schritt von einem spezifischen Punkt in eine spezifische Richtung. Fehler sind unvermeidlich und das politische Potenzial des Strebens nach Fehlerlosigkeit ist zudem eher gering. Ein Schritt ist meist sinnlos ohne die Perspektive auf weitere Schritte und das Wagnis, Fehler zu machen, ist nur dann möglich, wenn man sich erlaubt, unterwegs Neues zu lernen und den eigenen Erkundungsvektor anzupassen. Dies versucht auch das vorliegende Projekt.

-

Verortung zur Transdisziplinarität

-

Gegenstand der Arbeit

Basierend auf der quelloffenen Software Collective Access wurde eine Plattform entwickelt, die der Erforschung von Machtformationen und ihrem spezifischen Potenzial zur Transformation dienen soll. Der Begriff Forschung wird – ausgehend von einem weiten Begriff von künstlerischer Forschung – weiter geöffnet und in eine Plattform-immanente Grundstruktur überführt. Diese Grundstruktur umfasst das Definieren von Ausgangspunkten, Approaches und Methoden sowie die Möglichkeit, diesen ▩ Approaches Materialien zuzuordnen und diese dann zu archivieren. Darüber hinaus umfasst sie die Möglichkeit, Texte (△◠○◡◇ Fabulationen) zu publizieren, die diese Materialien miteinander in einen sinnhaften Zusammenhang bringen. Diese Anlage beinhaltet die Möglichkeit, die gegebene Grundstruktur immer wieder neu zu interpretieren. Es wird explizit nicht scharf getrennt zwischen Projekten, die ein Erkenntnisinteresse4, einen künstlerischen Prozess oder eine soziale Wirkung ins Zentrum setzen.

-

Abgrenzung von der Enzyklopädie

-

about::power als Archiv

about::power als Archiv ist experimentelle Infrastruktur. Es archiviert nicht sterile Objekte, sondern verwobene und undurchsichtige Materialien in und aus der Welt. Die Infrastruktur und die Archivar::innen von about::power sind nicht gefeit vor Kontamination und wilder Affizierung. about::power kann an einer Stelle grundlegende Erwartungen an ein digitales Archiv bedienen, um sie an anderer Stelle zu unterlaufen. So versucht es im Sinne einer Differance (Derrida 2013) gleichzeitig zu beerben, zu kritisieren und Keime für Neues spriessen zu lassen. about::power als experimentelle Wissens-Infrastruktur situiert ihre Sammelwut: Alle Materialien sind mindestens einem ▩ Approach, zugeordnet. Diese Annäherungen stehen am Anfang von jedem Sammeln auf about::power. Sie sind die Umsetzung des Prinzips der Ausgangspunkte (siehe Kapitel Methoden). Sie halten fest: Wer hat hier gesammelt? Mit welcher Methode? Warum?

-

about::power als Erzählplattform

Der △◠○◡◇ Fabulationsmodus zeigt sich als Teppich von Texten die archivierte Materialien miteinander verbinden. Diese Texte werden Fabulationen genannt. Sie ermöglichen es, quer zu Kategorien und Suchanfragen against the grain (Stoler 2009) durch das Archiv zu streifen. Jede Fabulation (wie auch jeder Approach) hat eine Ansprechperson oder -gruppe, die nach einem Wortspiel von Donna Haraway (Haraway 2016) Response::able genannt wird. Die Fabulationen haben ausserdem eine Angabe zum Textgenre, die helfen kann den Text zu lesen. Der Fabulationsmodus bietet so ein Ökosystem für das Zusammenleben ganz unterschiedlicher Textsorten, die sich potenziell auf dieselben Materialien beziehen. Das Ziel ist dabei, dass verschiedene Wissensformen und Denkstile koexistieren und in Kontakt treten können, ohne sich gegenseitig zu überschreiben. Überall dort, wo sich Fabulationen auf dieselben Materialien beziehen, zeigt about::power einen grafischen Link an. Wird dieser aktiviert, wird die verknüpfte Fabulation neben der Ausgangsfabulation angezeigt.

-

Theorie und Methodik

Meine methodische Grundannahme ist, dass ich nicht über das nötige Wissen verfüge, um meine Frage zu beantworten. Der Grund dafür liegt in meiner privilegierten Position, durch die mir bestimmte Wissen nicht zugänglich sind. Zugleich gehe ich aber auch davon aus, dass dieses Wissen ohnehin aus keiner einzelnen Positionierung heraus isoliert erlangt und vermittelt werden kann. Ebenso in die (ideologische) Irre führen, müsste ein Versuch, eindeutig zu bestimmen, wer dieses Wissen hat. Insofern nehme ich als Arbeitshypothese an, dass dieses Wissen in vielen Gestalten und aus vielen, wenn auch keineswegs zufälligen Richtungen daherkommt. Daraus ergibt sich eine meiner Leitfragen: Wie kann ich eine Infrastruktur bauen, die ein solches Zusammentreffen verschiedener Wissensformen und Wissenskörper6 begünstigt, die gemeinsam eine emanzipatorische Transformation hegemonialer Machtverhältnisse ermöglichen könnten? about::power fragt daher nach den Bedingungen eines digitalen Ökosystems, in dem verschiedene Wissensformen neben- und miteinander existieren können, sodass sie sich berühren, ohne sich zu überschreiben. Ziel dieses Ökosystems ist es, eine vielstimmige Reflexion über Machtformationen und deren Transformation zu ermöglichen.

-

Wissensweisen und Weltbeziehungen

Vertreten wird hier nicht eine Vorstellung, die davon ausgeht, dass alle Menschen einfach miteinander sprechen könnten. Auch wenn wir Übersetzungsprobleme beiseitestellen, haben Begriffe ihre Bedeutung immer nur in Bezug auf einen bestimmten Kontext. Dieser Kontext kann der einer Disziplin oder eines Wissensgebietes sein, muss es aber nicht und ist es auch nie ausschliesslich. Ein „body of knowledge” wird nur im Zusammenspiel mit denkenden und agierenden physischen Körpern real und diese sind immer irgendwo und nicht überall (Haraway 2016). Ihre Existenz ist immer bedingt und zwar nicht nur durch eine bio-physiologische, sondern auch durch eine soziale Existenz und Einbettung. Dem gilt es Rechnung zu tragen, zum Beispiel mit Konzepten der Situierung (Haraway 1988). In diesem Sinne ist meine Kritik an der Zentralsetzung von Disziplinen – auch in der Auffassung von Transdisziplinarität – zu verstehen.

Die Forderung nach einer Demokratisierung des Wissens durch eine Demokratisierung der Wissensproduktion kann sich zwar auf eine eigene Genealogie von marxistischen und standpunkttheoretischen, sowie postkolonialen Ansätzen bis hin zur eingangs in der rechten Spalte aufgeführten Forderung Guattaris nach einem Menschenrecht auf Forschung beziehen. Trotzdem verläuft sie nach wie vor quer zu einer klassischen, das heisst von Ethik und Ästhetik abgegrenzten Epistemologie. Deswegen möchte ich hierzu einen Vorschlag für eine Einordnung machen:

Epistemologien verfolgen eine innere Stringenz und werden oft auch an dieser gemessen. Gleichzeitig stellen die von ihnen vorgenommenen Ausklammerungen und begrifflichen Zurichtungen immer auch eine Auswahl dar, und zwar egal, als wie zwangsläufig oder objektiv sie sich selber präsentieren mögen. Das cartesianische Subjekt, welches Erkenntnisfähigkeit erlangt, indem es sich von seiner körperlichen und sozialen Existenz hermetisch abtrennt, bietet sich als Beispiel an. Diese Auswahl, das ist mein Vorschlag, kann man als Wahl einer bestimmten Beziehung zur Welt und/oder zu Teilen der Welt verstehen. Kein Philosophieren und auch keine Wissenschaft können auf ein spezifisches Verhältnis zur Welt verzichten. Den Blick auf dieses Verhältnis gerichtet, verschiebt sich Bedeutung aus dem Kognitiven ins Existenzielle. Damit verschiebt und erweitert sich auch der spezifische Bereich dessen, was als Wissen denkbar ist. In dieser Erweiterung sehe ich eine Grundvoraussetzung für eine Demokratisierung der Wissensproduktion.

Diese Weltbeziehungen, die sich auch in unseren Epistemologien ausdrücken, sind zwar Ausdruck einer Wahl, jedoch keiner, die sozusagen „frei‟ oder „fair‟ wäre. Sie ist sicher nie neutral, denn wir entwickeln zwar unsere Weltbeziehungen, aber wir entwickeln sie immer INNERHALB von Machtformationen. Wir positionieren uns zu ihnen, aber wir sind auch in ihnen positioniert. Wir verhalten uns zu ihnen und werden gleichzeitig durch sie zu Subjekten gemacht. Trotzdem stehen diese Weltbeziehungen im Zentrum unserer agency und unser Wissen entwickelt sich immer im Verhältnis zu ihnen.

Dass kritische agency in Bezug zu Machtformationen immer innerhalb von Machtformationen stattfindet, ist manchmal recht schwer zu denken, und about::power ist ein Versuch dies einer Praxis zuzuführen. Ein Werkzeug, das helfen kann, die Kluft zwischen einer solchen theoretisch-konzeptionellen Herausforderung und einer projekt-praktischen Umsetzung zu überbrücken, ist das Arbeiten mit Bildern, Figuren und Metaphern. Einige solcher Figuren und Bilder, die für die Entwicklung von about::power wichtig waren, finden sich im Kapitel „Methoden“ beschrieben.

Wenn ich mich beim Theoretisieren wie ein Unbefugter fühle, dann hat das auch mit einer unfrei aber gewählten Weltbeziehung zu tun und mit einem Unwillen mich als Wissenssubjekt respektabel zu machen.

Forschend sind wir immer schon auf eine bestimmte Art und Weise bezogen, die nicht neutral ist, sondern immer etwas weiss und etwas will und zugleich etwas anderes nicht weiss, nicht will. In diesem Sinne steht im Projekt about::power das Prinzip der Approaches für eine Situierung und die Reflexion dieses Wollens. Wer einen Approach formuliert, begibt sich in eine spekulative Kompliz*innenschaft, die sagt: „Dieses wollen wir herausfinden oder jenes wollen wir ändern und so gehen wir es an. Das ist unser Ausgangspunkt und jenes unsere Methode.“

-

Methodik - Figuren und Modi

Mäandern zwischen Praxis und Theorie

Methoden künstlerischer Forschung erfüllen sich oft erst in der Umsetzung. Sie lernen, indem sie Tatsachen schaffen und entwickeln sich am Widerstand ihrer Materialien. Sie eignen sich deswegen für ein Forschen, das seine Fragestellungen immer wieder neu organisiert. about::power ist künstlerische Forschung in diesem Sinne. about::power entstand, als eine Suchbewegung, ein Mäandern zwischen theoretischen und politischen Herausforderungen, konzeptuellen Ideen, praktischen Umsetzungen. Es war ein Verfahren der Immersion und das Resultat ist ein Mögliches unter vielen. Das Verfahren schafft nicht Überblick von einem (imaginären) Nullpunkt aus, an dem noch nichts getan ist, sondern versteht sich als eine Methodik des in-Bewegung-seins. Ich hatte also eine Herausforderung, überlegte mir eine mögliche Antwort und lernte dann im Versuch der Umsetzung mehr über die Herausforderung. Wie bereits erwähnt, verwende ich Bilder, Figuren, Metaphern als Mittler*innen zwischen der Ebene der theoretisch-politischen Herausforderungen und Umsetzungen in gestalterische Konzepte. Diese Bilder, Figuren, Metaphern sind keine Beispiele, sondern eine Art Agentinnen. Sie entwickeln ein Eigenleben, das es mir erlaubt, mit ihnen in eine Unterhaltung zu treten. In diesem Sinne sind sie zum Teil spekulative Setzungen, die dann erprobt und wieder korrigiert werden. Einige solche Setzungen, Figuren, Bilder, Metaphern, sind in der Folge beschrieben um die Methodik von about::power zu konturieren.ↈ Staying with the trouble

Geübt als…- Versuch, nicht eskapistisch zu sein, sondern kritisch zu beerben (Archiv).

- Theorie als eine Praxis verstehend, versuchen mit meiner Infrastruktur zu bleiben und zu denken, auch wenn sie sich als störrisch erweist.

- Absichtlich schlechtes Projektmanagement machen und statt S.M.A.R.T Goals zu definieren, aushalten, dass man nicht ankommen wird, dass es keinen sauberen Abschluss geben wird. Die Hoffnung dabei: Dass das Projekt weniger entlang der Ideologie des Bestehenden zugerichtet wird.

- Mit den Widersprüchen, die sich auftun, verweilen. (vgl. Einleitung)

- Schliesslich auch: Kontamination und Reinterpretation erlauben. Sich immer wieder rückbinden und informieren lassen von aktuellen politischen Positionen und Kämpfen.

ↈ Figur der Ausgangspunkte

about::power möchte sich von einer Vorstellung des universellen Zugriffs entfernen und kennt dementsprechend für seine Form der Forschung keinen „state of the art”. Es funktioniert dagegen als Bewegung von einer unabgeschlossenen Vielzahl von Ausgangspunkten aus, jeweils entlang eines Erkenntnisinteresses.Fortschritt als ein Fortschreiten ist trotzdem denkbar –– als Vertiefung und Intensivierung, aber auch als ein relativer Begriff, der nicht im eigenen (Fortschritts-) Mythos verankert bleibt, sondern sich in konkreten, politisch ausgehandelten Problemstellungen multipliziert. Vielleicht eine geeignete Anlage für eine anarchistische Wissensgesellschaft?

ↈ Boundary Objects

Der Begriff des Boundary Object entstammt der Soziologie und wird unter anderem von Sabine Maasen in die Diskurse rund um Transdisziplinarität eingebracht (Maasen 2019). Die Grundidee ist, dass verschiedene Gruppen7, die unterschiedliches Wissen haben und inkompatible Begriffe und Konzepte zur Verständigung über dieses Wissen nutzen, sich trotzdem auf dieselben Gegenstände beziehen können. Diese Gegenstände bedeuten für die einzelnen Gruppen oft ganz unterschiedliches. Sie können jedoch als geteilte Bezugspunkte, Fokalpunkte oder Vermittler zu boundary objects werden und eine wichtige Rolle für die Verständigung zwischen den verschiedenen Gruppen einnehmen. Nicht zuletzt können sie helfen, das wechselseitige Verständnis für Denk- und Bezugsweisen zwischen verschiedenen Gruppen zu entwickeln. Boundary objects sind kein neutrales Territorium. Ihre Auswahl kann Ausdruck einer Hegemonie sein. Auch die Aushandlungen in Bezug auf sie finden nicht in einem Vakuum, sondern innerhalb konkreter Machtformationen statt. Entsprechend sind Auswahl und Diskussion eines boundary object ebenso das Resultat von politischem wie von „epistemischem” Handeln. Während der Begriff depolitisierend genutzt werden kann, ist ihm dies nicht per se eingeschrieben. Die Depolitisierung bestimmter Begegnungen zwischen verschiedenen Gruppen und das Leugnen oder das Verstecken von Machtverhältnissen, zum Beispiel hinter dem Schlagwort der Diversität, ist eine Tendenz, die von vielen Machtformationen hervorgebracht wird. Über die Methodenwahl hinaus, muss dieser Tendenz wohl immer wieder aktiv und situationsangepasst durch kritisches Handeln entgegengetreten werden.Für about::power sehe ich das Konzept der Boundary Objects aus folgenden Gründen als produktiv:

- Es ist kompatibel mit einer Auffassung von Transdisziplinarität als Transversalität.

- Wenn es auch nicht unbedingt dafür entwickelt wurde, lässt es doch Raum, in dem eine agency der Materie eine Rolle spielen kann.

- Es bietet einen praxisbasierten Ansatz, um verschiedene Epistemologien miteinander in Kontakt zu bringen. (Dieser Vorgang ist nicht gefeit gegen die Reproduktion von Hegemonien.)

- Da es sowohl an einem konkreten Gegenstand festmacht als auch akzeptiert, dass dieser unterschiedliche Bedeutungen haben kann, eignet es sich, Aushandlungen zwischen verschiedenen Denkkollektiven mit Aushandlungen von Machtverhältnissen und konkreten weltlichen Konflikten in Verbindung zu bringen.

ↈ Bild der Weltbezogenheit als Schwerkraft

Zu sehen ist eine Kugel. Sie erinnert an eine Weltkugel. Alles Wissen und Erforschen sind auf ihr als Ausgangspunkte und Erkundungsvektoren abgebildet. Durch ihre Erdbezogenheit, respektive durch ihr Teil-von-Weltbeziehungen-Sein unterliegen diese Vektoren gewissermassen der Schwerkraft. Statt sich in alle Richtungen im Weltall zu verlieren, krümmen sie sich mehr oder weniger nah an der Oberfläche der Kugel entlang. Diese Form von Anti-Entropie führt dazu, dass die meisten von ihnen sich früher oder später treffen. Wo dies geschieht, wird eine neue Art der Selbstverortung möglich und aus Erfahrungen kann Wissen werden und mit dem Wissen entsteht eine partiell geteilte Realität (vgl Haraway 1988) mit anderen.Die Vektoren entwickeln sich zwar im Verhältnis zur Topografie und Anziehungskraft der Kugel, ihre Positionen bestimmen sich aber erst in der Triangulation der Begegnungen. Ausgangspunkte sind situiert, erfahren ihre Situiertheit aber erst, wenn diese in Bewegung gerät. Die Vektoren sind bestimmt durch Methoden und Weltbeziehungen. Sie unterliegen wechselseitigen Kräften. Die Schwerkraft als anti-Enthropie ist Metapher einer geteilten Bedingung, nämlich in Beziehung zur Welt zu stehen und ein vitales Interesse am Planeten Erde zu haben.

Das Bild sagt auch: Keine Wissensweise, auch wenn sie Regeln universeller Gültigkeit hervorbringt, kann Universalität im Sinne einer neutral und allgemein bestimmten Bedeutung behaupten. Das Wissen füllt nicht wie ein Gas einen Raum aus, es gerinnt aus der Kollision von Erkundungspfaden durch Erfahrungswelten. Auch wenn es diese Pfade überschreiten muss, löst es sich doch nicht ganz davon ab. Dem Wissen bleibt eingeschrieben, wie eine bestimmte Person oder Gruppe einen bestimmten Weg geht. Es beinhaltet Weltverhältnisse, die sich in Entscheidungen ausdrücken: für ein Forschungsdesign, für einen Beruf, für eine bestimmte Art von Beziehungen im eigenen Leben, für eine Gesellschaftsform, für Institutionen… Unsere Entscheidungen erzeugen Vektoren, die von Ausgangspunkten ausgehend irgendwo hinführen, ob wir uns dieser Orte bewusst sind oder nicht. Mit der Entwicklung von Wissen legen wir Strecke zurück. Es gibt keine endgültige Abbildung von diesen Bewegungen; es gibt kein objektives Bezugsraster. Vektoren sind sie nur im Verhältnis zueinander. Im Verhältnis zur Erde sind sie Beziehungsweisen und der Rhythmus ihrer Bewegung wird zu einem Flimmern.

Das Bild, auf dem die Vektoren von ausserhalb der Vektorsphäre dargestellt werden, ist deshalb trotz der Unschärfe irreführend.

Dieses relationale, translokale und erdbezogene Bild der Wissensproduktion verspricht mir Wissen, das kolonialen und extraktivistischen Wissenspraxen entgegensteht und das zumindest nicht intrinsisch-ideologisch Herrschaft rechtfertigt.

Das Zusammentreffen der Erkundungsvektoren an bestimmten Punkten der Kugel, wird durch about::power in den Fabulationsmodus übersetzt und in der Figur der „Materialen Verbindung” formalisiert.

ↈ Figur der materialen Verbindungen

Eine Form solcher Begegnungen zwischen Erkundungsvektoren werden in about::power materiale Verbindungen genannt und spielen eine entscheidende Rolle für den Fabulationsmodus. Materiale Verbindungen werden immer dort generiert, wo zwei Fabulationen auf dasselbe Material Bezug nehmen. Dieses fungiert in der Folge als boundary object (siehe oben) für die verschiedenen Fabulationen.Die Exploration entlang von Fabulationen und materialen Verbindungen ermöglicht einen Zugang zu about::power als Archiv, der auf objektivierende und nur scheinbar neutrale Instrumente wie Kategorien und Filter verzichten kann, ohne die Erfahrung der Plattform durch eine enge Benutzerführung durchzukuratieren, oder auf Instrumente des Zufalls auszuweichen.

ↈ N::AR::CHIVE::ATION und doppelte Kopplungspunkte

Ein Zwischenschritt auf dem Weg zum Fabulationsmodus (da noch als „Storymode” bezeichnet) ist das Konzept N::AR::CHIVE::ATION, das verschiedene Aspekte des Umgangs mit Archiven und Narration bei about::power zusammenfasst. Die doppelten Kopplungs::punkte aus dem Projektnamen werden wieder aufgegriffen. Sie stehen für eine Kopplung deren Bedeutung befragbar ist, deren Elemente auch anders gekoppelt werden könnten, aber aus der Kopplung nicht spurlos hervorgehen, sondern im Sinne eines worldings (siehe unten) mit ihr sympoietisch werden. about::power ist nicht einfach about power, sondern soll die Kontamination des about durch das power mit ausdrücken.ↈ Nanotubes

Bakterielle Nanotubes tauschen – je nachdem welches Labor befragt wird – RNA, Proteine, Aminosäuren, Toxine und/oder Antibiotikaresistenzfaktoren zwischen Bakterien der gleichen oder einer anderen Art aus. Sie bilden das optische und konzeptuelle Vorbild für die doppelten Koppelungs::punkte in about::power.ↈ Schillerndes Fabulieren

In Bezugnahme auf die Narratologie von Mieke Bal (Bal 1985) schlägt die Historikerin Saidya Hartman in ihrem Essay „Venus in Two Acts” (S. Hartman 2008) die Methode der ◈ Kritischen Fabulation vor. Bei Bal ist die Fabula eine Art Kern einer Geschichte, zusammengesetzt aus einzelnen Handlungsblöcken die in einer zeitlichen Reihenfolge stehen. Hartmans kritische Fabulation entstammt der Auseinandersetzung mit der Geschichte schwarzer8 Menschen in den Amerikas. Konfrontiert mit historischen Archiven, die versklavte schwarze Leben nur als Ware und Opfer von Gewalt dokumentieren, sucht Hartman nach einem Erzählstil, der diese Gewalt der Archive nicht reproduziert und eine Imagination schwarzer Subjektivität und Menschseins ermöglicht, ohne die Lücken in den weissen Archiven mit Erfindungen zu füllen. Sie tut dies, indem sie Geschichten in der Möglichkeitsform erzählt, basierend auf Fragen, die sich aus den archivierten Materialien über die Leben schwarzer Menschen ergeben und kontextualisiert, mit anderen, besser dokumentierten Ereignissen und Stimmen aus derselben Zeit und Region (z. B. Saidiya Hartman 2018, 465f). Dabei vermeidet Hartman eine literarische Ausstaffierung, die jenes manifestieren würde, was eigentlich nur im Konjunktiv erzählt werden kann. So werden die gewaltvollen Lücken und die Stillen, welche die schwarze amerikanische Geschichte prägen, konturiert und verstärkt, anstatt dass sie übermalt würden. Eine andere Auseinandersetzung mit der Rolle von „Stillen9” in der Produktion von Geschichte führt das Buch Silencing the Past von Rolph-Michel Trouillot (Trouillot 2015), welches sehr einfach und klar herauszuarbeiten vermag, wie diese „Lücken” direkt und funktional mit spezifischen Machtformationen und ihrer Reproduktion verbunden sind. Beide Texte waren sehr wichtig für meine Reflexion zu Archiven und haben meine Versuche, subversive Erweiterungen für Collective Access zu programmieren, geprägt. (vgl. unten: „An Archive of Gaps”)Bei Donna Haraway schliesslich, findet sich spätestens in Staying With the Trouble (Haraway 2016) noch eine andere Praxis der Fabulation als spekulative Fabulation. Diese löst die Opposition von Storytelling und Fakten auf und rückt unter anderem ins Zentrum, dass jedes Wissen auch eine Erzählung darstellt. Als solche beinhaltet Wissen nicht nur, wie oben dargestellt, eine Weltbeziehung, sondern ist als Spekulative Fabulation auch eine Form des aktiven „worldings”. Die Praxis der spekulativen Fabulation bringt also neue Realitäten hervor, die als materiell-semiotische „Welten” verstanden werden wollen und die saubere Trennung von Subjekt und Objekt, vom Wissen von der Welt und der Welt an sich, etc. fragwürdig macht, indem sie diese Realitätsebenen als sympoietisch, das heisst als miteinander werdend begreift.

Beide Formen der Fabulation waren, trotz grosser Unterschiede, enorm wichtig für die Entwicklung der oben aufgeführten Figuren und Bilder und des △◠○◡◇ Fabulationsmodus.

Schliesslich ist das Fabulieren von der Umgangssprache her eine höchst unzuverlässige Erzählform. Zu sagen, dass jemand etwas „zusammenfabuliert”, heisst in der Regel, dass es nicht im Wortwert genommen werden darf. Zugleich ist die Fabel aber durchaus an Aussagen über reale Welten interessiert. Wenn sie sprechende Tiere auftreten lässt, behauptet sie damit nicht, dass Tiere Menschensprache sprechen können. Das Genre zu kennen, ist hilfreich, damit lesbar wird, auf welche Art eine Erzählung Bezug auf reale Welten herstellt. Deswegen ist jede Fabulation einem oder mehreren (frei definierbaren) Genres zugeordnet.

Eine weitere Eigenschaft des Fabulationsmodus ist ein ästhetisches Setup, das die hierarchische Unterscheidung zwischen Bezügen auf Literatur und auf Primärquellen, bzw. auf Text und auf andere Medien nivelliert, indem sie alle als Materialien gleichartig einbindet. Während ich diese theoretische Reflexion von about::power schreibe, wird mir einmal mehr bewusst, wie sehr zum Beispiel die Form des Literaturverzeichnisses, bestimmte Arten von Bezügen bevorzugt und hervorbringt und damit auch tendenziell die Dominanz eines weissen wissenschaftlichen Kanons reproduziert.

ↈComplices

Complices ist ein aus dem französischen portiertes Kunstwort, in dem Kompliz*innenschaft hörbar ist, das sich aber genug vom deutschen oder englischen Begriff hierfür abhebt, um in diesen beiden Sprachen als Benennung eines Rollenkonzepts eigenständig zu sein. Complices sind Personen oder Gruppen, die auf about::power aktiv sind, in dem sie für Approaches oder Fabulationen response::able zeichnen.ↈStolpersteine setzten.

about::power vertritt die Überzeugung, dass es Sinn macht, semantische Gewebe da und dort aufbrechen zu lassen, lose Enden sehen zu lassen und Unregelmässigkeiten in kategorialen Systemen und Hierarchien zuzulassen. Diese erlauben es im Idealfall, dass Machtverhältnisse, die in den Strukturen und Diskursen angelegt sind, bzw. diese hervorbringen, momentweise aufblitzend sichtbar werden. Da dies in der Praxis Brüchen im Funktionalen und Alltäglichen entspricht, muss zugleich ein Gleichgewicht gehalten werden, das genug Lesbarkeit bietet, um nicht allzu anstrengend zu werden. Ein Beispiel ist das Gendern. Obwohl es gute Argumente für bestimmte Schreibweisen, z. B. Sternchen versus Kopplungs:punkte gibt, steht für about::power die Funktion als Stolperstein im Zentrum. Das heisst, ein inkonsequentes Gendern ist vielleicht sogar produktiver. Denn Sprachregeln alleine stellen keine Geschlechtergerechtigkeit her. In der Sprache bilden sich gesellschaftliche Machtformationen ab und werden reproduziert. Aber Macht ist nicht bloss ein Phänomen der Sprache, und wer nur an der Sprache arbeitet, findet sich bald mit neuen sprachlichen Konstrukten konfrontiert, welche die alten Verhältnisse reproduzieren. Weil sich Unterdrückung nicht mit Repräsentation, sondern nur mit Emanzipation und Befreiung aufheben lässt, bringt eine Stabilisierung sprachlicher Codes tendenziell neue Ungerechtigkeit hervor.-

Semi-opake Öffentlichkeit?

Er glaubte an ein liberales Ideal von Öffentlichkeit als Parlament oder Forum, in dem Hörbarkeit vorausgesetzt werden konnte, weil – so die Kritik – ein bestimmtes Subjekt, mit einer bestimmten Sprache, Autonomieerfahrung, einem bestimmten Habitus (Bourdieu 2014) etc. vorausgesetzt wurde.

Das Internet beerbt in bestimmten Punkten diese liberale Vorstellung von Öffentlichkeit und die Uneinlösbarkeit ihrer Versprechen.

Entsprechend dieser mit weisser Männlichkeit und imperialem Europäischsein verheirateten Vorstellung, die ich und andere „mit der Muttermilch aufgesogen haben”, erwarten wir in der Regel, dass eine digitale Infrastruktur als eine Art Glaspalast daherkommt. Glaspalast in dem Sinne, als dass sie uns zumindest dem Anschein nach transparent, unpersönlich und zugangsneutral entgegentritt.10

Was wäre aber, wenn wir in digitalen Projekten mit ethischer (Zukunfts)Perspektive nicht vom atomisierten User im world wide web ausgehen würden, der gewissermassen als Avatar des autonomen Subjekts daherkommt? Wenn wir stattdessen Netzwerke und Netzpolitik als eine Erweiterung und Funktion sozialer Strukturen verstehen würden? Dass wir uns also im Netz nicht als plötzlich wundersam körperlos gewordene single user bewegen, sondern dass wir es als immer schon bezogene, leibliche soziale Wesen betreten und wieder verlassen?

Aus solchen Überlegungen heraus versucht about::power experimentell eine semi-opake Öffentlichkeit. Semi-opak heisst halb-(un)durchsichtig. Das bedeutet in der Konsequenz, dass Entfernung, respektive Nachbarschaft an Bedeutung gewinnt. Das Konzept stützt sich auf Edouard Glissant (vgl. Glissant 1997) der über Opazität als Gegenentwurf zu einem eurozentrisch-imperialen repektive „kontinentalen” Denken schreibt. Inspiriert wurde es auch von der Arbeit ◈او که ناشناخته را می بیند: آرشیو | She Who Sees The Unknown | هي التي ترى المجهو: الارشيف der kurdisch-iranischen Künstlerin Morehshin Allahyari. Nicht alles ist zu jeder Zeit verfügbar, beziehungsweise sichtbar oder lesbar, sondern wir erschliessen uns Unbekanntes über seine Nachbarschaften, welche wir selbst durch unsere Bezogenheiten herstellen. about::power hat dabei durchaus einen öffentlichen Flügel. Dieser hat viele Türen und je nachdem wie, mit wem oder womit man ankommt, tritt man durch diese oder jene Tür und trifft auf andere Räume. about::power ist nicht auf Übersichtlichkeit hin optimiert, obwohl es durchaus Instrumente gibt, die nach Übersichtsprinzipien funktionieren. Statt von einer allgemeinen Besucherschaft auszugehen, die es möglichst gut zu leiten gälte, setzt about::power eine wie auch immer geartete Bezogenheit voraus und versucht diesen Bezogenheiten verschiedene Zugänge anzubieten. Wer zum Beispiel über einen Link in einem bestimmten Raum landet, muss dort nicht bleiben, sondern findet Türen in benachbarte Räume. Nicht jeder dieser Räume erschliesst sich jeder Besucherin.

-

Literatur, die für die Entwicklung von about::power wichtig war

-

Projektstand und Ausblick

-

Konzeption:

-

Programmierung:

Viel Entwicklungsarbeit erforderte vor allem der Fabulationsmodus, dessen Grundfunktionalität inzwischen steht.

Weitere Aufgaben, die anstehen:

- Weitere geplante Features wie:

- Umsetzung des Fokus als Projekt- oder themenbezogene Bündelung.

- Mehr Steuerelemente im Fabulationsmodus.

- Eine ausgefeiltere Startseite.

- Eine Ansicht, die den Kompliz*innen gewidmet ist.

- Bessere Umsetzung Sprachen: Die in den Daten angelegte Vielsprachigkeit ist im darstellenden Code bisher nicht ausreichend umgesetzt.

- Bugs, also Fehler im Code beseitigen.

- Ästhetische Korrekturen.

- Performance verbessern, indem mehr der Rechenarbeit auf dem Server ausgeführt und gecacht wird.

- Multimediale Erfahrung der Fabulationen verbessern.

-

Kooperation

- ▩ Uncomputable One (response::able: Valentien V)

- ▩ Shaking Barriers in the Art world (response::able: Shaking Barriers Kollektiv)

- ▩ Die Diversität des Widerstands (response::able: Susanna Perin)

- Microterritories (noch kein Link) (response::able: Kirill Aganov)

- ▩ ID9606/2a-c: Dispositive eines Virus (response::able: Jana Vanecek)

- ▩ Glossar - «Widerstände. Vom Umgang mit Rassismus in Bern» (response::able: Jovita dos Santos Pinto, Emanuel Haab)

- ▩ Archiv Treffpunkt Schwarzer Frauen (response::able: Jovita dos Santos Pinto, Emanuel Haab)

-

Ende von about::power als Studiumsprojekt

Ein Beitrag, vermutlich ein weiterer Auftritt von Chayote, ist für eine Ausstellung im Herbst 2024 geplant, die von den Initiator*innen von ▩ Shaking Barriers in the Art world organisiert wird.

Eine grosse offene Frage ist auf was für einem Server about::power in Zukunft laufen wird.

-

Reflexion des Projektes – Ansichten und Strukturen

-

Approaches als Konzept

Eine kleine Interims-Systematik der Approaches

Verhältnis zum Projekt

- nach Projekt

- mit Projekt

- als Projekt

Intensität

- hohe Intensität

- niedrige Intensität

- wechselnde Intensität

Art der Methodik

- explizite Methodik

- diskrete Methodik

-

▩ Approaches als Ansicht auf der Plattform

Durch das unregelmässige Verhalten der Ansicht erweitert diese eine gängige Praxis der Interaktivität. Indem die Seite nicht nur reagiert, also tut, was man ihr sagt, sondern auch ein von user actions unabhängiges Eigenleben führt, wird sie für den:die Benutzer:in ein bisschen weniger ein Werkzeug und ein wenig mehr ein Gegenüber. Der jetzige Stand ist, indem er eine sich selbst naturalisierende Ordnung vermeidet, eine gute Ausgangslage. Das Abstützen auf Zufallselemente allein ist jedoch noch nicht sehr befriedigend. Ziel ist, davon ausgehend Bedienelemente einzuführen, die es Besuchenden erlauben, die Hervorhebungen und Reihenfolge zu beeinflussen. Ob beim Besuch eine z.B. alphabetisch oder temporal geordnete Liste angetroffen wird, oder ob eine solche erst selbst durch eine eigene Handlung hergestellt wird, macht einen Unterschied in der Erfahrung. Eine Möglichkeit für weitere Bedienelemente besteht in der Einführung der „Fokusse“, welche eine Hervorhebung nach Handlungsfeldern oder Themenkreisen erlaubt (siehe unten „Fokus”). Von complices wurde auch vorgeschlagen, dass Approaches nach Projekt oder Beteiligten hervorgehoben werden könnten. Die Frage wird im Rahmen des Zukunftslabors weiterverfolgt.

-

Fabulationsmodus

Dem zugrundeliegenden Konzept der boundary objects wird zum Teil eine Mechanisierung von etwas vorgeworfen, das einer zugewandten Auseinandersetzung mit Machtverhältnissen bedürfte. Diese braucht es sicher auch bei der Verwendung von about::power. Es sollte nicht zu sehr auf technisch-gestalterische Lösungen abgestützt werden.

Ein Grund für die bisher geringe Dichte von Texten, ist auch, dass das Erstellen von neuen Fabulationen recht umständlich ist. Es gibt zwar Methoden, dies zu vereinfachen, zum Beispiel per Import einer ganzen Fabulation als Tabelle, aber auch diese Methoden haben eine eher steile Lernkurve.

Anders als die Approaches richten sich Fabulationen primär an eine Öffentlichkeit. Es ist deswegen wünschenswert, dass sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zumindest eine gewisse Lesbarkeit und einen bestimmten Grad der Ausarbeitung erreicht haben. Innerhalb dieser Vorgabe ist es aber auch möglich, Fabulationen als „Draft” also als Entwurf markiert, zu veröffentlichen. Grundsätzlich können Fabulationen immer wieder weitergeschrieben werden. In Planung ist die Einbettung einer Art Zeitstempel der letzten Bearbeitung.

Ansicht △◠○◡◇Fabulationen

Der Fabulationsmodus ist konzeptuell wie technisch die umfangreichste Neuentwicklung innerhalb von about::power. Er hat bis zur heutigen Form zahlreiche Entwicklungsschritte durchlaufen.Die Ansicht ist inzwischen relativ intuitiv benutzbar. Verbesserungspotential hat sicher die Gestaltung und Beschriftung des Spezialmenus am linken Seitenrand. Ausserdem wurden von Benutzer:innen folgende zusätzliche Bedienelemente für die Parallel-Ansicht zweier Fabulationen gewünscht:

- Ein Button, der es erlaubt, zur vorherigen Ansicht zurückzukehren, vor allem eine zweispaltige Ansicht wieder einzuklappen.

- Die Möglichkeit, zum Anfang der neu eingeblendeten Fabulation und wieder zurück zur aktiven materialen Verbindung zu springen.

FOKUS?

Das Konzept Fokus ist bislang nicht umgesetzt. Es ist geplant als Instrument der gemeinsamen Bündelung von Approaches und Fabulationen zu einem bestimmten Themenbereich oder im Zusammenhang mit bestimmten Projekten oder sozialen Feldern. Es wird im Rahmen des Zukunftslabors weiter besprochen.Response::able?

Der Stand ist, dass es für alle Inhalte eine Ansprechperson gibt.Die Idee, dass diese auch mit allfälligen Anfragen kontaktiert werden könnte, ist technisch bis jetzt nicht umgesetzt.

-

Reflexion des Projektes – Inhalte

Nicht besprochen werden deshalb die folgenden Approaches:

- ▩ Uncomputable One (response::able: Valentien V)

- ▩ Shaking Barriers in the Art world (response::able: Shaking Barriers Kollektiv)

- ▩ Die Diversität des Widerstands (response::able: Susanna Perin)

- Microterritories (noch kein Link) (response::able: Kirill Agafonov)

- ▩ ID9606/2a-c: Dispositive eines Virus (response::able: Jana Vanecek)

▩ Other Archives – Archiving Otherwise

Im Approach Other Archives setzt sich about::power mit Praktiken der „Gegen-Archivierung“ auseinander, welche in irgendeiner Form versuchen, mit Archiven und Archivpraxen verknüpfte etablierte Machtstrukturen zu transformieren bzw. subversiv, anders, queer mit ihnen umzugehen. Diese Auseinandersetzung geschieht auf verschiedene Arten:- Verschiedene Ansätze und Projekte werden archiviert bzw. verlinkt.

- Es wird befragt, wie diese funktionieren und wie „Gegen-Archivieren” im Allgemeinen funktioniert.

- Es werden eigene Archiv::interventionen umgesetzt.

Für Ansätzen, die sich mit dem Funktionieren von „Gegenarchiven“ beschäftigen, siehe im Folgenden: Für Archiv::interventionen im Rahmen von about::power, siehe im Folgenden die Abschnitte zu:

- Mitorganisation und Teilnahme an ▩ Circuit Zürich 2021.

- ▩ Living Archive Ursula Sampaio

- Digitalisierung des ▩ Archiv Treffpunkt Schwarzer Frauen in Zürich.

- Das ➔ ◲ MFAFIWTLWBH - Collection B: Instant Archive im Kontext des Denkmals für eine Zukunft, in der das Lager Geschichte sein wird.

▩ An Archive of Gaps?

Von Anfang weg begleitete about::power eine kritische Reflexion über die Kompliz:innenschaft von Archivpraxen mit kolonialer und eliminatorischer Gewalt. In Übereinstimmung mit der beschriebenen Methodik probierte ich verschiedene Umsetzungen aus. Eine Idee war es zu Beginn, allen Materialien einen „ontologischen Status” zuzuordnen und auf diese Art und Weise ihre Existenz oder Nichtexistenz zu beschreiben. Diese etwas ungewöhnliche Form von Metadaten hätte es erlaubt, Lücken im Archiv und in der kollektiven Imagination als quasi gleichwertig zu „handfesteren“ Materialien zu archivieren. Ich kam davon wieder ab, weil dies eine fixe Codierung dieser Ontologie bzw. der Zustände, die sie hervorbringt, erfordert hätte. Dies war mir sowohl in Bezug auf „handfeste” oder „manifeste” als auch auf lückenartige Zustände suspekt. Bei ersteren genau, weil eine Befragbarkeit ihres ontologischen Status erhalten bleiben soll, damit die sie umgebenden Lücken und Gespenster in Erscheinung treten können. Bei Letzteren, weil dieses Erscheinen-Lassen letztendlich doch immer einer Methode bedarf. Diese Methoden bewohnen in der Regel gesellschaftlich einen eher prekären Raum und sind auch oft „sanfte” Methoden, die eine Mitarbeit der beteiligten Subjekte erfordern, um produktiv zu werden. Sie quasi zu „infrastrukturalisieren‟ und den Lücken damit die machtvolle ◈ Die Aura des Bestehenden zu geben, hat mich gereizt, aber letztendlich schien ein Sichtbar- und Nachvollziehbar-Machen von Methoden doch mehr der Philosophie von about::power zu entsprechen als ihre „Naturalisierung“. Der „ontologische Status“ als Metadatenfeld hat sich also nicht durchgesetzt. Was an Einschreibung des Themas „Archivlücken“ in die Metadaten-Struktur geblieben ist, ist ein Objekt-Typ „Lücke“, der Materialien zugewiesen werden kann, was vielleicht einen ähnlichen oder besseren Effekt hat. Warum soll es, neben journal_article, book oder artwork, nicht auch einen Typ von Archivalien geben, der Beschreibungen von signifikanten Lücken umfasst?!▩ Circuit Zürich

des Circuit KollektivsEin dafür sich zusammenfindendes Kollektiv organisierte unter dem Namen „Circuit” eine Veranstaltungsreihe zu selbstorganisierten „Gegenarchiven”. Die Initiative zu Circuit entstand aus einem offenen Treffen zum Nachlass-Archiv von Ursula Sampaio (vgl. → ▩ Living Archive Ursula Sampaio). Die Veranstaltungsreihe fand jeweils im Herbst 2020 und 2021 mit insgesamt 17 Veranstaltungen statt. Circuit brachte sehr unterschiedliche Orte und Projekte miteinander in Zusammenhang und schuf Räume, um über das Erinnern, Dokumentieren etc. entgegen dominanter Machtstrukturen zu reden. Circuit ist kein Projekt im Rahmen von about::power, aber auf der Basis einer persönlichen Mitarbeit im Kollektiv, gibt es auf der Plattform den Anfang einer Dokumentation der Veranstaltungsreihe. Mit dem Konzept ▩ Living Archive Ursula Sampaio wurde about::power selbst zu einer Station der zweiten Runde der Veranstaltungsreihe.

▩ Living Archive Ursula Sampaio

Mit Valentien V, Jovita dos Santos Pinto und weiteren BeteiligtenLiving Archive Ursula Sampaio ist ein Projekt, dass das Nachlass-Archiv der Feministin, Aktivistin und Radio-Journalistin Ursula Sampaio aktiviert und zirkulieren lässt.

Das Archiv Ursula Sampaio umfasst tausende ausgeschnittene Zeitungsartikel aus den 1970er Jahren bis 2018. Sampaio hinterliess nicht nur Zeitdokumente zu unterschiedlichsten Themen, sondern hat diese durch Kommentare, Hervorhebungen, Sortierung und Querverweise zu einem Gefüge verwoben, welches das Zeitgeschehen politisiert und Raum schafft für kritische, dissidente Betrachtungen. Das Archiv ist z.Z. zu Gast bei aggloculture.net in 8804 Au und kann dort nach Anmeldung besucht werden.

Zum Dispositiv von Living Archive Ursula Sampaio gehört, dass alle Besucher:innen des Archivs sich verpflichten, gelesene Materialien zu scannen. So wird eine in Sessions strukturierte, dem Interesse der Besuchenden folgende, spurenhafte teilweise Digitalisierung des Archivs geschaffen. Die Digitalisate werden in unregelmässigen Abständen auf about::power veröffentlicht. Quer zur Systematik der Gründerin entstehen so neue Ensembles von Materialien, die einen Einblick in Lesarten und Interessen der Besuchenden erlauben. Das Archiv erhält zudem eine Präsenz im Netz, welche als Anlaufstelle für Interessierte dienen kann.

Bereits in der ersten Runde von Circuit durchforschte ein feministisches Kollektiv einen Teil des Materials mit einem Augenmerk auf feministische Bewegungsgeschichte. Eine der Erkenntnisse, die daraus entstanden war, wie viele scheinbar neue Konzepte, Themen und inhaltliche Errungenschaften auch in den 70er, 80er, bzw. 90er-Jahren schon präsent waren. Es wurde für einen Moment für alle Anwesenden unmittelbar spürbar, wie wichtig Widerstandsgeschichte ist und wie sehr sie von Brüchen und Lücken geprägt ist. Das heisst auch, dass dieselben Erkenntnisse und Positionen immer wieder aufwändig neu erarbeitet werden müssen (→ ▩ An Archive of Gaps?).

▩ Archiv Treffpunkt Schwarzer Frauen

mit Jovita dos Santos PintoDer Treffpunkt Schwarzer Frauen in Zürich (1993–2010 in festen Räumlichkeiten) ist ein wichtiger Bestandteil Schwarzer Schweizer Geschichte. Die Digitalisierung im Rahmen von about::power und die anschliessende Übergabe des Originalmaterials an das Sozialarchiv Zürich versteht sich als Intervention im Sinne des Archivs der Lücken. Erst einmal wird so ein Stück Geschichte dokumentiert, das sonst verschwinden würde. Stille und Lücken entstehen nicht einfach nur, weil die Mittel zur Dokumentation und Archivierung fehlen. Sie sind integraler Teil einer subalternen Geschichte. Weil es oft unklug wäre, bestimmte Dinge zu sagen. Weil Prekarität vergänglich macht. Weil Signale nicht verstanden oder nicht erhört werden, etc. Die Motivation dafür, das Archiv über die Aufbereitung für das Sozialarchiv hinaus im Rahmen von about::power zu digitalisieren und Teile davon öffentlich zugänglich zu machen, ist zum einen, das Archiv einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Zum anderen aber auch die Überlegung, dass die Materialien im Rahmen von about::power etwa unter Zuhilfenahme des Fabulationsmodus anders kontextualisiert und interpretiert werden können, als dies im Sozialarchiv geschieht.

◲ MFAFIWTLWBH - Collection B: Instant Archive

Das „Instant Archive” im Rahmen von „Monument for a Future in which the Lager will be History” (siehe unten) bestand aus Literatur, Plakaten, Video- und Audio-Stationen. Auf der Einladung zur rahmenden Veranstaltung wurde dazu aufgefordert, eigene Gegenstände und/oder Dokumente mitzubringen. Die Präsenz eines Archivs sollte eine andere Lesbarkeit der Gegenwart, respektive der Konstellation der beiden benachbarten Institutionen Kunsthochschule und Bundesasylzentrum mit sich bringen. Indem das Archiv als „Instant” und als kollaborative Praxis markiert wurde, sollte dieses „Transzendieren” der unmittelbaren Gegenwart nicht als autoritative Geste, sondern als eine gemeinsame Praxis funktionieren. Von den eingeladenen Bewohner:innen des Bundesasylzentrums brachte jemand ein selbst gestaltetes Plakat zu seiner Situation mit. Die Idee, auch Alltagsgegenstände in das Archiv einfliessen zu lassen, kam nicht zur Umsetzung. Wohl hätte es dafür noch mehr gemeinsame Vorbereitungszeit gebraucht. Mehr zum gesamten Projekt unter: ▩ „Monument for a future in which the Lager will be History” (Installation).▩ „Monument for a future in which the Lager will be History” (Installation)

mit Valentien V, N. HeinenFast zeitgleich zum Beginn meines Studiums an der ZHDK im Herbst 2019 – und damit von about::power in seiner jetzigen Form – wurde direkt neben der Zürcher Kunsthochschule das neue Zürcher Bundesasylzentrum eröffnet. Mit den Bundesasylzentren wurde auch ein neues Asylregime eingeführt, welches durch die Konzentration der Asylsuchenden in Bundeszentren und eine Verkürzung der Asylverfahren geprägt ist. Durch Ähnlichkeiten der Lagerunterbringung mit dem offenen Strafvollzug in Gefängnissen11 wie auch durch die verkürzten Verfahrenszeiten nahm die Isolation der Menschen in Asylverfahren vom Rest der Gesellschaft massiv zu.

Die beiden Gebäude, die aussehen, als wäre das eine der verarmte Verwandte des anderen, sind auf vielfältige Weise voneinander abgeschottet. Nicht zuletzt durch den Habitus ihrer Klientel ist meist sofort klar, wer wohin gehört. Zur Abschottung gehört aber auch, dass es zwischen den beiden Gebäuden eine breite Strasse und viel Polizeipräsenz gibt, aber keine Orte, die zum Verweilen einladen. Einer Partizipation, zum Beispiel am reichhaltigen kulturellen Angebot im Gebäude der Kunsthochschule, steht für die Bewohner:innen des BAZ nebst sozialen und sprachlichen Barrieren eine Anwesenheitspflicht im Asylzentrum ab 22 Uhr im Weg. Ein weiterer zeitlicher Faktor sind die verkürzten Verfahren, welche nicht nur Rekurse erschweren, sondern auch jede Art des Ankommens und Knüpfens von Kontakten. All das führt faktisch zu einer Entfernung der geflüchteten Menschen aus der Öffentlichkeit. MFAFIWTLWBH wollte diese Isolation punktuell angreifen und infrage stellen, indem es die beiden benachbarten Institutionen miteinander in Zusammenhang und in Kontakt brachte. Hierzu gab es zunächst Besuche von Studierenden im dem Bundesasylzentrum angeschlossenen Container eines Quartierzentrums. Verschiedene Bewohner:innen des BAZ folgten daraufhin einer Einladung zu einer Tour durch die Kunsthochschule. Diese Tour war darauf ausgerichtet, dass sie den Nutzwert der öffentlich finanzierten Infrastruktur für Menschen, die im BAZ untergebracht waren, zugänglich machte. So wurde der Zugang zu Bibliothek und Dachterrasse gezeigt, aber auch ruhige Ecken und die zwei versteckten Duschen (oft ein knappes Gut im BAZ). Eine weitere Initiative war es, das Veranstaltungsprogramm des Toni Areals im Bundesasylzentrum auszuhängen. Das vielfältige Angebot an Konzerten und Filmvorführungen stellte sich aber als nur sehr beschränkt zugänglich heraus, da die Bewohner:innen abends pünktlich zurück im Zentrum sein mussten (wollten sie nicht im Eingangsbereich übernachten). Parallel zu den Besuchen und der Tour wurde die Installation MFAFIWTLWBH geplant. Diese fand im Rahmen der Langen Nacht der Neuen Musik statt. Einer der Teilnehmenden an der Tour beteiligte sich auch aktiv an Vorbereitung und Aufbau der Installation. Weitere Personen aus der Gruppe, die die Tour mitmachten, besuchten neben weiteren eingeladenen und zufälligen Gästen die Veranstaltung. Die Installation bestand aus

- einem provisorischen Archiv mit Materialien zum Bundesasylzentrum, Duttweilerstrasse und zu Lagerpolitiken im Allgemeinen,

- einem eisernen Doppelstockbett aus einem Zivilschutzbunker,

- Schlag- respektive Prägebuchstaben und Hämmern,

- einem sozialen Raum mit einem Teppich, Kaffeetischen, Tee und Snacks,

- vier grossformatigen Plakaten mit Ansichten aus dem BAZ.

Eine vertiefte Reflexion zu diesem Projekt findet sich unter: ◈Projektreflexion MFAFIWTLWBH.

▩ Cop Watch

Der Approach Cop Watch wurde angelegt, um verschiedene Strategien und Methoden zu reflektieren und Ressourcen zum Thema zu sammeln und bereitzustellen. Er entstand im Nachgang einer Veranstaltung der Allianz gegen Racial Profiling im Rahmen des Enough-Festivals 2022 in Zürich, in einem Moment, in dem viele Menschen motiviert waren, gegen rassistische Polizeigewalt aktiv zu werden. In der Folge wurde die Initiative nicht weiterverfolgt. Der Approach bleibt bis auf Weiteres mit ein paar wenigen Ressourcen befüllt bestehen, um gegebenenfalls wieder aktiviert zu werden.Die Polizei ist die ausführende Kraft des Gewaltmonopols des Staates. Sie schützt die bestehenden (Besitz-)Verhältnisse. Überdies ist sie im Verhältnis zum Recht aber auch eine aktive Kraft: Ihr Handeln ist grösstenteils von absichtlich vagen Verordnungen reguliert, die dazu führen, dass die Polizei diese selbstständig mit deuten und mit Sinn füllen muss. Sie zeigt darin meist die Tendenz, ihre Befugnisse weiter auszuweiten und verschiebt so laufend den Bereich der sozial akzeptierten Gewalt und der Legalität, sofern sich hiergegen kein Widerstand aus der Gesellschaft bildet (vgl. Traoré und Lagasnerie 2022, 312ff). Indem sie beispielsweise bestimmte Verhaltensweisen und Personengruppen durch ihre Praxis kriminalisiert, schafft sie eine Art von sozialen „Wasserscheiden” und trägt so wesentlich zur Strukturierung von Machtformationen bei. Ein Beispiel hierfür ist racial profiling.

Unter dem Begriff Cop Watch können sehr unterschiedliche Formen von öffentlicher Kontrolle von Polizeiarbeit gefasst werden.

▩ Dicey Concepts and Manifestos

Dicey Concepts and Manifestos ist der Raum für spekulative Sprünge in die Zukunft, für Manifest gewordene Vor::stellungen. Ein Ort, um das worlding gewagter Gedanken zu erproben.▩ Glossar - «Widerstände. Vom Umgang mit Rassismus in Bern»

mit Jovita dos Santos PintoDie Ausstellung «Widerstände. Vom Umgang mit Rassismus in Bern» (2024/25) des Vereins „Das Wandbild muss weg!” dreht sich um ein Wandbild mit rassistischen Abbildungen, welches lange Zeit in einer Berner Schule hing, sowie um die Diskussionen und Kämpfe darum, was mit diesem Wandbild geschehen solle.

Das antirassistische Glossar, das ich zusammen mit Jovita dos Santos Pinto für die Ausstellung im Bernischen Historischen Museum verfasste, stellt unter anderem einen Versuch dar, verschiedene antirassistische und de-koloniale Diskurse, welche politischen Kämpfen oder akademischer Forschung entstammen, für das Ausstellungspublikum aufzubereiten. Ausserdem enthält es auch Begriffe (etwa „Adressat:innen abholen”, „Mitkommen” und „Zurücksetzerei”), die Interventionen in die Anti::rassismusgeschichte der Schweiz darstellen und Diskussionen in der Vorbereitungsphase der Ausstellung entstammen, welche gemeinsam durch viele antirassistisch engagierte Fachpersonen gestaltet wurde. Weitere Begriffe wie „Fundus” oder „moralische Panik” wählten wir als Interventionen oder Deutungsangebote zu bestimmten in der Schweiz dominanten Diskursen.

Die Arbeit am Glossar, welches heute in einer kurzen Version auf Deutsch, Englisch und Französisch und in einer langen Version auf Deutsch vorliegt, war sehr aufwändig. Während wir anfangs versuchten, mit kurzen Sätzen, wenig Fremdwörtern und greifbaren Beispielen möglichst niederschwellig zu schreiben, kam dieses Ziel im Verlauf der Arbeit etwas zu kurz, weil es mit der Knappheit der verfügbaren Arbeitszeit und dem Anspruch, die behandelten Diskurse in einer bestimmten Komplexität abzubilden, kollidierte. Ich würde immer noch gerne eine Version des Glossars in leichter Sprache herstellen, mir fehlen dazu aber leider die Ressourcen.

▩ Reading with a Box Cutter

Reading with a Box Cutter ist ein situationsbezogener Approach, mit einer kolonialen Zeitschrift und meiner eigenen Faszination für diese umzugehen. Es handelte sich um eine Ausgabe der ◈ Revista de Cultura des Instituto Cultural de Macao. Zunächst begann ich Bilder herauszuschneiden, die ich aufbewahren wollte und war erfreut über die originellen Rahmungen, die dadurch für die Inhalte der darunterliegenden Seiten entstanden. Später schnitt ich beim Lesen Wörter frei, die bei mir ein „koloniales Echo” auslösten. Ich klappte sie zurück und legte frei, was darunter zum Vorschein kam. Die Wahl der Stellen ist nicht als moralisches Urteil zu verstehen – nur schon, weil mein Portugiesisch zu schlecht ist, um beurteilen zu können, welche Formulierung etwa rassistisch konnotiert oder mit einem bestimmten Diskurs verbunden ist. Eher machte ich mich selbst zu einem imperfekten Messinstrument – wo ich ausschlug, da wurde geschnitten. Da der Satz der Zeitschrift sehr regelmässig ist, funktionierte das sehr gut, bzw. erzeugte zum Teil wiederum lesbare Texte. So entstand durch die Methode zwischen dem Resonanzraum von mir als Messinstrument und dem Resonanzraum der Sprache in der Publikation eine Kopplung und teilweise eine Rückkopplung.Die erstaunlich lesbaren Resultate der Methode brachten mich auf die Idee, weitere sprachliche Echoräume zu aktivieren. Fotografien der „Cut-Ups” liess ich von einer Texterkennung wieder in geschriebene Sprache überführen. Das Resultat übersetzte ich mit dem KI-gestützten Übersetzungsdienst deepl.com.

Das Resultat ist als Fabulation auf about::power zu begutachten: △◠○◡◇ Macau und das „Feng Shui” X Leben und Tod eines Kreolischen*.

Teil der Fabulation ist auch ein Video, das die Technik in Aktion zeigt: ◈ 20220908_144118.m4v.

▩ Collecting and Sharing Methods

Offener ApproachDieser Approach dient, wie der Name sagt, dem Sammeln und Teilen von Methoden. Diese können unterschiedlichen Feldern entstammen. Eigenentwicklungen sind genauso denkbar wie etablierte Methoden aus der Literatur.

Zweifellos kann argumentiert werden, dass Zugang zu Information immer besser ist, wo Macht sich konzentriert und dass entsprechend das Teilen von Information respektive Methoden an sich einen ausgleichenden Effekt auf Machtverhältnisse habe.

Für und mit dem Approach möchte ich aber auch die Hypothese untersuchen, dass einer Methodik ein bestimmtes Macht-Differential oft schon inhärent ist. Zum Beispiel über die Voraussetzungen ihrer Anwendbarkeit oder die Art wie der Sinn ihres Ergebnisses konstruiert ist. Diese Faktoren sind selbstverständlich nie eindeutig. Oft finden schwer vorauszusehende Aneignungen z. B. von Technologie statt. Welche Voraussetzungen für wen leicht zu erfüllen sind, ändert sich je nach Kontext.

Trotzdem halte ich es für interessant, über die Bestimmtheit solcher Kriterien nachzudenken und zu beforschen, ob es eine sinnvolle Art gibt, Methoden zu teilen, die zum Beispiel aus sich heraus ermächtigend sind für Akteur::innen, die wenig Macht auf sich vereinen.

▩ Power, Knowledge and Storytelling

Ob wir mit Donna Haraway spekulative Fabulation und worlding denken, oder uns mit Saidya Hartmans kritischer Fabulation und der Geschichte der Unterdrückten beschäftigen,ob wir uns mit Weltverhältnissen, Extraktivismus und indigenem Wissen oder mit Subjekt-Objekt-Konstruktionen befassen,

ob wir Transdisziplinarität als Transversalität zu denken und zu leben versuchen, oder uns mit der agency von Landschaften, Pilzen oder Pflanzen befassen,

immer wieder erscheint eine Kreuzung, auf der das Zusammenspiel von Macht, Wissen und Arten zu erzählen untersucht, diskutiert und neu verhandelt werden muss.

Die Plattitüde, dass Wissen Macht sei, wird zu einem Komplex an Verbindungen und Fragen, wenn die Ebene des Erzählens hinzugedacht wird. Nicht zuletzt kann sich der gewohnte Sinn des geflügelten Wortes umkehren, wenn etwa strategische Ignoranz ins Spiel kommt oder wir uns gar grundsätzlich fragen müssen, wie sehr wir über unser Wissen verfügen und wie sehr unser Wissen unser Handeln bestimmt.

Der Approach ▩ Power, Knowledge and Storytelling dient als ein Sammelbecken für verschiedene Approaches, die sich mit den Verbindungen und Transmissionen zwischen Macht, Wissen und Erzählen beschäftigen. Viele davon sind im Moment noch recht wenig ausgebaut und markieren selbst eher Leerstellen, an denen noch was zu entwickeln wäre.

▩ APPROACHES - DRAFTS & STUBS

APPROACHES - DRAFTS & STUBS ist ein reiner Behälter, um noch eher rudimentäre Approaches aus der primären Ansicht herauszuhalten. Die Idee dahinter, auch Material, das bislang nicht „veröffentlichungsreif‟ ist, zugänglich zu lassen, ist verknüpft mit der Idee, dass Besucher:innen sich auch als potenzielle complices auf der Plattform bewegen. Als solche sehen sie anhand der Entwürfe, dass sich jemand für eine bestimmte Fragestellung interessiert hat, auch, wenn dazu noch nicht viel vorliegt, und können sich allenfalls unterstützend einklinken. Demgegenüber werden knapp ausfallende Approaches, für die sich niemand mehr response::able fühlt respektive interessiert, als „stalled” markiert und auf nicht-öffentlich geschaltet. Selbstverständlich können diese pausierten Ansätze jederzeit wieder reaktiviert werden.-

Reflexion Methodik und Positionierung

Wo passieren die Aushandlungen über Wissensformen und Machtformationen?

Wenn wir annehmen, dass sich die Zukunft verschiedener Wissensformen und die Transformation von Machtverhältnissen in der Praxis sozialer Kämpfe herausbildet, stellt sich die Frage nach der Rolle eines reflexiven Projektes wie about::power. Ich finde hierzu die Positionierung von Theorie als Praxis::mit wie sie Deleuze und Foucault in einem Gespräch 1972 beschrieben (Deleuze 1972), noch immer einen hilfreichen Ausgangspunkt. Gleichzeitig betrachte ich die Frage nach der Rolle „der Intellektuellen”, die dem Text seinen Titel gibt, als nicht mehr aktuell und gewissermassen als Teil des Problems. Versuche ich meinen Ausgangspunkt für die Frage nach einer solchen politischen Verortung von Theorie in einer Gesellschaft zu denken, deren Topografie keinen Ort der Intellektuellen als einheitliche Kategorie mehr erlaubt, kommen mir etwa Praxen wie Gloria Anzalduas Brücke::sein (Anzalduá 1991) in den Sinn. Vor allem aber ist es mir wichtig, das Verhältnis zwischen reflexiven und anderen Praxen offenzulassen. Die Strategie von about::power ist es, verschiedene Formen der Praxis-Reflexion, der Theorie und des Erforschens nicht nur zuzulassen, sondern auch formal auf eine Hierarchieebene zu stellen.Mäandernde Methodik, oder: natürlich kann man sagen, dass…

Natürlich kann man kritisch befragen, ob die vorgenommenen Übersetzungen politisch-theoretischer Herausforderungen in gestalterische Lösungen funktionieren, also ob zum Beispiel etwas Transformatives passiert durch das vorgeschlagene „Beerben einer Archivstruktur”. Diese Übersetzungen sind eindeutig ungesichert, experimentell und spekulativ. Im Versuch, Theorie möglichst konsequent als Praxis zu denken, würde ich vorschlagen, statt eine Beurteilung im Ganzen zu versuchen, dieser Praxis zu folgen. Solange etwas mit der Infrastruktur passiert, sie verwendet wird, werden auch diese Über::setzungen immer wieder reinterpretiert. Sie werden zu Ausgangspunkten, die zwar nicht unwichtig sind, aber hinter die Erkundung als Ganzes zurücktreten; diese beeinflussen, aber nicht definieren oder gar determinieren.Natürlich kann meinem weiter oben beschriebenen Vorgehen vieles entgegengehalten werden. Es kann vorteilhaft sein, sich mehr Überblick vorab zu verschaffen. Also statt gleich in eine Umsetzung zu gehen, länger in der Planung zu verbleiben und zum Beispiel verschiedene Varianten oder Verfahren gedanklich zu simulieren, bzw. diesen Prozess explizit zu machen und zu dokumentieren. Der Vorteil meiner „Methodik in Bewegung” liegt im Feedback des Materials, welches nicht konzeptuell antizipierbar ist. Sie bringt „gewachsene” Lösungen hervor und damit ihre eigenen Kompliziertheiten, aber auch eine andere Beziehung mit dem Gegenstand.

Natürlich könnte man auch einwenden, dass die gewählte Software im Vergleich zu etwas von Grund auf neu Programmiertem recht umständliche Verfahren mit sich bringt, wenn es zum Beispiel darum geht, Fabulationen zu schreiben. Dass man dabei stets mit einem Archiv-Apparat umgeht, ist zu spüren und kann nicht nur beschwerlich sein, sondern auch eine unerwünschte Hürde für die Beteiligung am Projekt darstellen. Gleichzeitig hoffe ich, dass durch diesen beschwerlichen Weg auch etwas mehr entsteht, als wenn ein Entwickler*innen-Team ein neues Autoring-Tool entwerfen und umsetzen würde – der Ballast, der Überhang über den Nutzwert hinaus ist Teil einer Forschungsarbeit an einer Infrastruktur – about::power ist das, was es ist, weil gewisse Fragen darin stecken und nicht andere und weil diese Fragen über die „usability” der Infrastruktur hinausgehen und gleichsam in diese hineinwirken.

Natürlich kann man sagen, dass es einen Geruch von „Elfenbeinturm” hat, Machtverhältnisse mit einer experimentellen Wissens-Infrastruktur angreifen zu wollen. Jedoch ist jede Revolution, oder eben jede Transformation von Machtverhältnissen mit Infrastruktur konfrontiert und jede Infrastruktur ist nicht nur ein Abbild von vergangenen Verhältnissen, sondern trägt auch deren Zweckrelationen in sich. Das ist das Material, mit dem jede Umwälzung konfrontiert ist, egal, ob sie gross oder klein, langsam oder schnell, kontinuierlich oder plötzlich, friedlich oder gewalthaft ist. Wenn das Zerstören von Infrastruktur eine Ikone der Revolution ist, dann ist vielleicht das Beerben der Infrastruktur und Institutionen die Praxis, an der sie scheitert oder erfolgreich ist? In diesem Sinne könnte das Umständliche an about::power als eine Versuchsanordnung gesehen werden, die das Beerben, Umdeuten, Umwidmen, Umbauen und Neu-Befüllen von Infrastruktur als Teil der Umwandlung von Machtformationen erforscht.

Endnoten

- „Machtformation“ ist mein bevorzugter Arbeitsbegriff für konkrete Machtverhältnisse. Mit Machtformation meine ich eine Konstellation, die historisch und geografisch verortbar ist und bestimmte Menschen unter Einbezug weiterer nichtmenschlicher Komponenten und Akteure auf eine strukturierte Art zu anderen Menschen in ein Machtverhältnis setzt. Dabei ist es die Regel, dass Machtformationen sich überlagern sowie gegenseitig beeinflussen. Machtformationen bilden keine Einheit, sondern sind veränderbare Konstellationen, wobei dieser Veränderbarkeit ein besonderes Interesse zukommt. Ich benutze den Begriff unter anderem deshalb, weil er mit verschiedenen Auffassungen und verschiedenen Arten von Macht kompatibel ist.

- Ich verwende, wo dies anwendbar ist, Position als soziale Position, Positionierung hingegen als Positionsnahme im Sinne einer Selbstausrichtung.

- Ein Vorschlag, Materielles als Resultat und Bedingung sozial bestimmter Stoffwechselpolitiken (Schaupp 2024) zu verstehen.

- Erkenntnisinteresse ist für about::power nicht selbstlos. Ein Erkenntnisinteresse in Bezug auf Machtformationen ist häufig ein Interesse von der Art „Wie kann ich das verändern?”.

- Ich verwende die Kategorie „politische Linke” nicht als politikwissenschaftliche Analysekategorie, sondern als Platzhalter für ein historisches emanzipatorisches Projekt mit dem Potenzial und dem Anspruch, partikulare identitätspolitische Kämpfe zu transzendieren. Wenn auch das historische Verhältnis der Linken mit dem Partikularen alles andere als unschuldig ist, so steht sie doch, zumindest in einer europäischen Genealogie, alternativlos für das Projekt einer sozialen Emanzipation, die jede:r für sich beanspruchen kann. Die Linke steht „für das bis heute uneingelöste Versprechen des Kommunismus.” (Adamczak 2011 und 2021).

- Angelehnt an das Englische body of knowledge und das Potenzial zur produktiven „Fehl”-Interpretation analog zu person of wisdom, das der Begriff mit sich bringt.

- Man könnte hier auch mit Ludwik Fleck (Fleck 2008) von Denkkollektiven sprechen.

- Schwarz bezeichnet eine politische Kategorie und Selbstbezeichnung.

Vgl. ◈ S wie Schwarz und: ◈ W wie Weisssein / weisse Vorherrschaft. - Dem Deutschen fehlt hier der entsprechende Plural der Englischen „silences”.

- Natürlich ist auch das Gegenteil wahr! Die grossen Plattformen stimmen unsere Erfahrung auf uns ab, ohne uns im Geringsten Rechenschaft darüber abzulegen, wie sie zu ihren Urteilen kommen. Sie berücksichtigen uns bereits als Bezogene und Kohorten, jedoch in einem Modus der Mehrwertextraktion. Wir sind dazu bestimmt, auf unserem Platz in der Verarbeitungskette zu bleiben. Unsere soziale und kulturelle Spezifität wird in der aufmerksamkeitsbasierten Ökonomie zum zentralen Rohstoff, aus dem Unterscheidbarkeit hergestellt wird.

- Anwesenheitspflicht ab 22:00 Uhr, Unterbringung in Sechserzimmern, das Vorhandensein von Isolationszellen, Leibesvisitationen am Einlass, strenge Regulierung dessen, was ins Gebäude gebracht werden darf (zum Beispiel keine frischen Nahrungsmittel).